2023

07/22

分享

《丝路新周刊》是陕西卫视推出的一档专注于报道和探讨“一带一路”倡议相关内容的杂志类新闻栏目。该栏目着眼于丝绸之路的历史遗产、文化交流以及经济合作等方面,旨在通过报道和呈现丝路文化和相关故事,加深人们对“一带一路”倡议的了解和认识。

点击播放视频

其中,采访陕西汉唐石刻博物馆是《丝路新周刊》的一项重要报道。陕西汉唐石刻博物馆是中国规模最大、内容最为丰富的石刻艺术博物馆之一,收藏和展示了大量汉唐时期的石刻作品,凸显了陕西作为丝绸之路重要节点的历史地位和文化传承。通过采访陕西汉唐石刻博物馆,《丝路新周刊》向观众展示了丝路文物的独特魅力和历史内涵。这些石刻作品以其精美的雕刻工艺和独特的艺术风格,生动地反映了古代丝绸之路上的文化交流、艺术传承和历史发展。通过这样的报道,陕西汉唐石刻博物馆和《丝路新周刊》共同致力于传承和弘扬丝路文化,并为广大观众提供了一个了解和欣赏丝路文物的窗口。

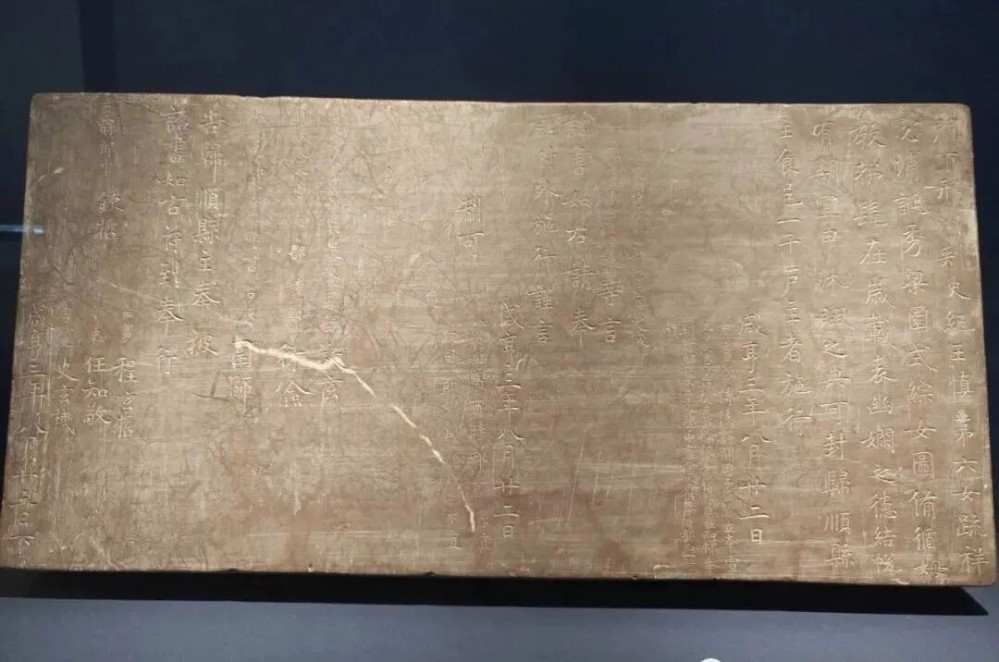

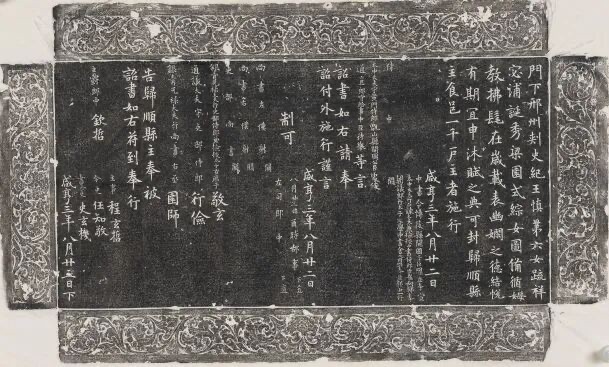

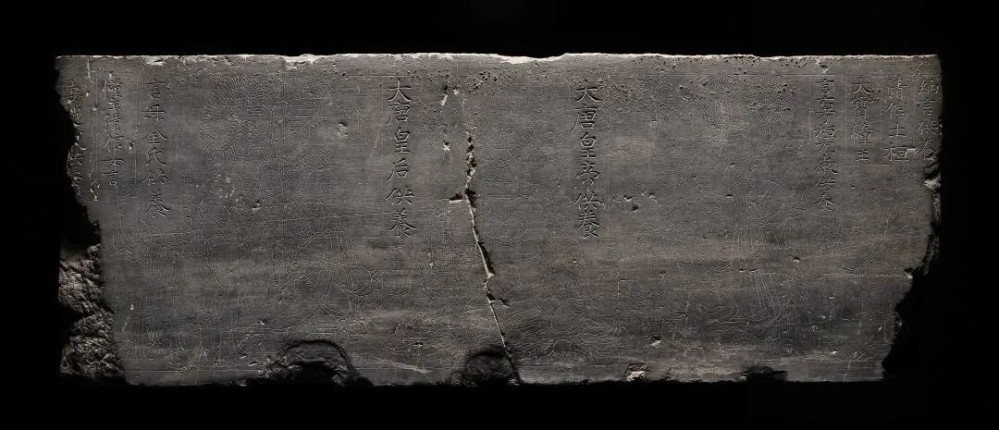

1.石刻诏书

这件石刻诏书即唐代的圣旨碑,诏书最前边为“门下”二字,为唐代诏书的基本格式,代表唐代宰相机构的门下省。

石刻诏书高34.5cm,宽69cm,厚7.8cm,是唐高宗咸亨二年(671年)册封邢州刺史纪王李慎的第六女为归顺县主的诏敕。唐代命妇制度规定,皇帝的女儿封为公主,太子的女儿封为郡主,亲王的女儿封为县主,都拥有“食邑”的赋税作为经济来源。唐代归顺县,属剑南道戎州(四川宜宾附近)。

内容写道:门下,邢州刺史纪王慎第六女,疏详宓(mi)浦(pu),诞秀梁园,式综女图,备循姆教。拂髦(mao)在岁,载表幽娴之德,结悦有期,宜申沐赋之典。可封归顺县主,食邑一千户,主者施行。

后面写有中书省拟诏、门下省审核和尚书省施行的全部内容,各级官吏签署官衔、名称、时间,是一份完整而具体的诏敕公文。

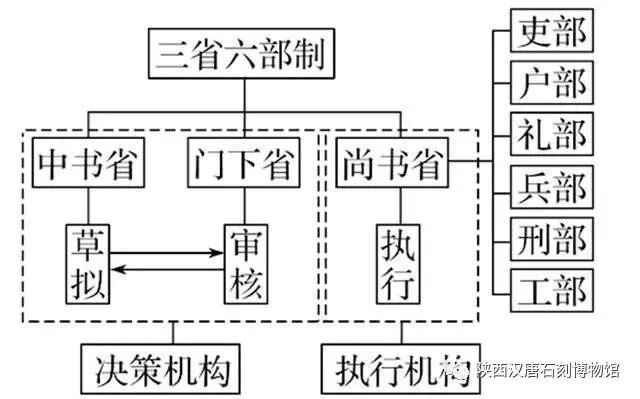

唐代前期的官职制度为三省六部制,三省即中书省、门下省、尚书省,是唐代宰相机构,中书省“掌机要”,负责政令的起草和发布,其最高长官为中书令,是唐代的第一宰相,其下还有中书侍郎和中书舍人各两位协助工作;门下省负责审核政令,最高长官为侍中,侍郎协助其工作;同时还有尚书省,领导吏、户、礼、兵、刑、工六部具体执行,尚书省最高长官原本为尚书令,但由于李世民继位之前曾担任过尚书令,这个职位悬而不置,由尚书左仆射和右仆射领导工作。六部的长官皆为尚书,各司其职,执行政令。

这件诏书上明确写着由中书省草拟和发布政令,中书令阎立本、中书侍郎崔知涕、中书舍人郭正一签发,再交给门下省黄门侍郎郝处俊、给事中郭待举审核后,最后交付给了尚书省,由吏部尚书李敬玄、吏部侍郎裴行俭、行尚书右丞许圉师负责执行。

诏书其中,名人众多。纪王李慎,是唐太宗的第十子,母韦贵妃,贞观五年封申王,十年改封纪王,先后担任秦州都督、襄州刺史、邢州刺史。颇有才华,受人爱戴,曾经跟随越王李贞起兵反对武则天当政受牵连入狱,被流放岭表,卒于放免途中。其中还写道“中书令博陵县开国子臣阎立本”,是唐代著名画家,画有《凌烟阁功臣图》、《步辇图》和《历代帝王图》等,先后历任匠作大匠、尚书右仆射、中书令。李敬玄和许圉师之后也曾分别担任宰相,唐代大诗人李白的第一任妻子便是许圉师的孙女。而裴行俭更是唐代著名的军事家、政治家和书法家,曾先后参与防御吐蕃,出击西突厥,歼灭东突厥的残部。去世后追赠扬州大都督、太尉等职,特赐谥号为“献”。

唐代诏书,一般都是用麻纸所写,宣奉存档,极少流传下来,现存的唐代诏书大多是文献中的记载,只有诏令内容而无“三省”的各自批复。这份诏敕是为纪念和彰显归顺县主的身份,特将诏书刻立在石板上,去世后放置在陵墓中。为我们研究唐代政治制度和诏书公文提供了最 为准确详实的资料,具有极高的历史研究价值。

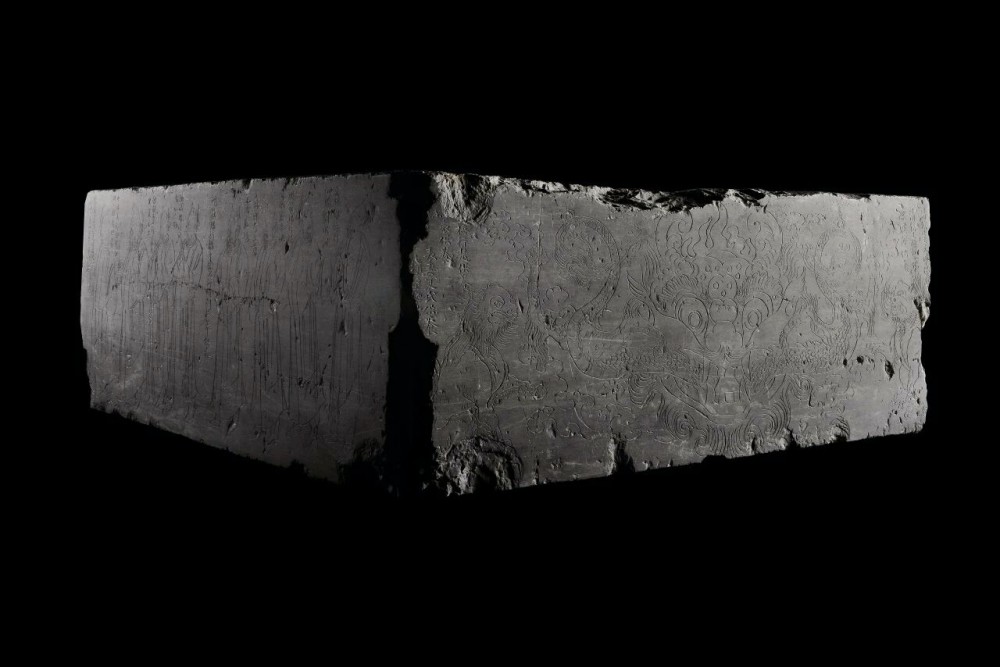

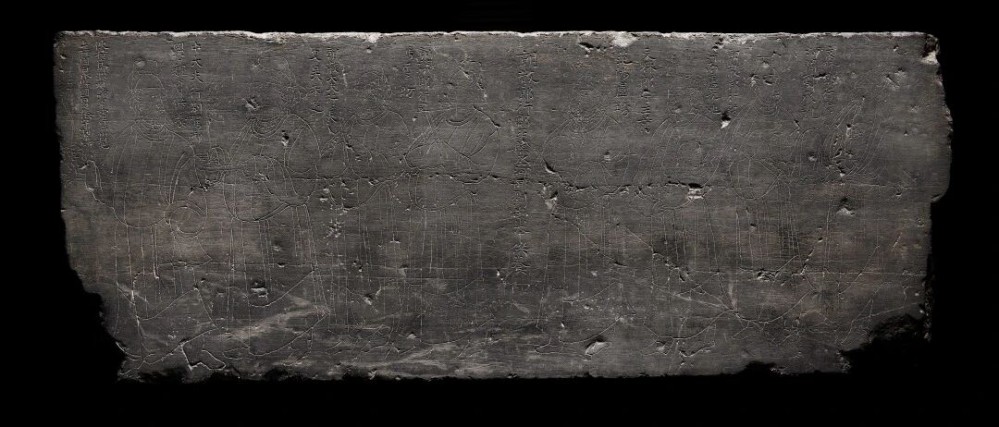

2.大唐皇帝皇后供养经幢底座

这是一件正方体的石灰岩制作而成的经幢底座,高41厘米,边长110厘米,宽105厘米。在底座四周以刀代笔,通过线刻的技艺刻画着十分精美的人物和神兽等图像。

这是一件正方体的石灰岩制作而成的经幢底座,高41厘米,边长110厘米,宽105厘米。在底座四周以刀代笔,通过线刻的技艺刻画着十分精美的人物和神兽等图像。

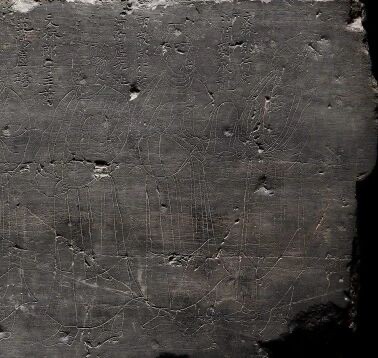

正面刻画皇帝和皇后分别带领文武官员和仕女共同礼佛的场景,是继龙门石窟、巩义石窟之后,唐代唯一的一件线刻的“帝后礼佛图”,更是被很多专家誉为中国现存最美的“帝后礼佛图”。画面中心,刻画三层莲花熏炉,顶部有摩尼宝珠,熏香袅袅上升。两侧各一位菩萨形象,头戴冠,着天衣,装饰璎珞,下身着裙,帔帛飘扬婉转,十分飘逸,有“吴带当风”的手法。右侧菩萨左手抬起,右手平伸于前;左侧菩萨左手上举捧盘,盘上有贡品,手臂微举,手掌向上平展。这样的菩萨造型,与著名的大雁塔门楣线刻、莫高窟103窟壁画中的菩萨像极为相近,必然是根据皇家的粉本进行刻画,而后又向各地传播。两位菩萨像的身后还分别站立着一男一女两位侏儒,在章怀太子墓出土的壁画中便出土有侏儒的壁画,也能够说明唐代皇室内有豢养侏儒的习惯。菩萨像两侧各有题记:“大唐皇帝供养”、“大唐皇后供养”。画面右侧,皇帝头戴冕冠,身着衮服,跽坐于榻上。冕冠前后有冕旒,然而仔细观察,会发现这件冕冠上冕旒的造型和《历代帝王图》及其他传说形象都有所差异。而是有珩玉将串珠分为三旒,间隔有短旒,共计十二旒,十二旒冠正符合皇帝冕冠的规格。

那么古代皇帝为什么要在冕冠上设置这些垂下来的冕旒呢?

有两个原因:一可以通过冕旒遮住皇帝的面部,使其喜怒不形于色,增加皇帝的威严;二是端正皇帝的行为,使其符合礼教的要求。

皇帝身着的服饰称为衮服,服饰上共有十二种纹饰,称为“十二章”:日、月、星辰、高山、龙、火、藻、粉米、宗彝、黼、黻、华虫,真实还原了唐代帝王礼服“衮冕”制度。六位官员跟随在皇帝的身后,第一位官员头戴平巾帻,身穿裲裆甲,裲裆甲主要流行于北朝至唐初;第二位官员头戴进贤冠,身穿朝服,双手插于袖中,深情严肃,画面右上角有题记:“言亡考桓元徽供养、大宝幢主清信士桓纳言供养”,据此推测此人正是幢主桓纳言。

画面左侧,皇后跽坐于榻上,面相丰圆姣好,发丝刻画细腻,毛根出肉,头戴凤冠,有步摇装饰,身着袆衣,手持莲蕾供佛。身后跟随有六位女性。前两位女性梳双髻、双环望仙髻,手持华盖、帐扇,转身望向第三位女性;第三位女性梳高髻,双手持笏板,脚蹬如意履,左上角有题记:“言母金氏供养、幢主清信女言妻赵氏供养”,推测此人即桓纳言之妻赵氏。

在石刻的左侧线刻有八位官员的形象,头戴幞头,身穿圆领袍服。左上方各有题记,说明他们都是来自于山东淄州的官员,跟随皇帝一起参与了这场礼佛的活动。左侧第一个人叫做张守洁,时任淄州刺史,旁边的题记写着:“使持节淄州诸军事行淄州刺史上柱国白水县国男张守洁供养”,需要注意的是在唐玄宗时期也有一位官员同名,但根据散官、爵号等分析,显然不是同一个人,玄宗天宝初年将“刺史”改为“太守”,由此判断这件文物的时间应在玄宗天宝之前。第二位人物叫做魏膺,题记写道:“中大夫行別驾郑国公魏膺供养”,是初唐著名谏臣魏徴的长孙,《旧唐书·魏徵传》载:“神龙初,继封叔玉子膺为郑国公”,古代的爵号是世袭制的,也就是说神龙初年,魏膺承袭其父魏叔玉的爵号而被封为郑国公。这就给分析这件文物的年代提供了非常重要的资料,说明了这件文物的时代又在“神龙政变”武则天退位之后。众所周知,唐睿宗第二次继位并没有册立皇后,唐玄宗对女性的地位一直有所压制,并在开元十二年(724)由于“符厌事件”废王皇后为庶人,因此推测正面的皇帝和皇后分别是唐中宗李显和韦皇后。

唐中宗李显,为高宗和武则天的第三子,前后两次当政,景龙四年(710)去世。韦皇后,京兆杜陵人,豫州刺史韦玄贞的女儿,嗣圣元年(684年)李显第一次登基时,韦氏被立为皇后。公元705年“神龙政变”李显复位,韦皇后便开始效仿武则天干预朝政,景龙四年(710)李显去世后,韦皇后拥立李重茂为傀儡皇帝,打算要像武则天一样临朝称帝,直到7月21日李隆基发动“唐隆政变”,杀掉韦皇后及其党人,结束了韦后的专权。

有意思的是,第八个人名字叫刘永训,时任行尉,形象上头部略微上扬,上衣敞开,袒胸露乳,双手置于腰带上,一副狂放不羁之相,似乎满足了我们对诗仙李白的所有想象,多多少少有点儿微醺的感觉。跟随皇帝参与祭祀、礼佛应当是极为严肃的场合,对多少人来说都是十分荣耀、一生值得大说特说之事,而他还能表现出一副狂放不羁的样子,也充分表现出他内心的奔放和洒脱,以及唐代社会的开放包容。在他前边的人叫做卢光祧,头向后转,双臂平举,右手指向刘永训,似有指责之意。我们可以完全想象这个场景:下属在这个重要的场合上行为不够端正,作为上级领导的卢光祧内心自然不悦,于是回头严肃并关切地批评着刘永训,提醒他应该注意自己的行为。画面生动逼真,极具情景感。

右侧线刻有十一位供养人,为家庭成员供养。男性皆头戴幞头,着圆领袍服,女性头梳高髻,身披帔帛,上身着半臂衫,下身着襦裙。第一位男子为赵元哲,双手合十置于胸前,与妻子共同跽坐于榻上。第三个人物为赵元方之妻衡氏,仅刻画出上半身。第四各人物为赵元方,左手放置在腿上,右手持笏板,眼睛望向第五个人物。第五个人物为赵元方之女小蒲,与父亲共同跽坐于榻上。接下来三位男子双手插于袖中。紧随其后有三位女性,以线条表现年龄应是由长及幼,脖子修长,身形高挑,身材呈“三屈式”,略有“S”形曲线,造型与永泰公主墓出土《仕女图壁画》形象相近。行刀酣畅,线条细腻、有力,须发勾画准确精细,衣纹匀细而挺拔,表现手法熟练。画面有写实意味。

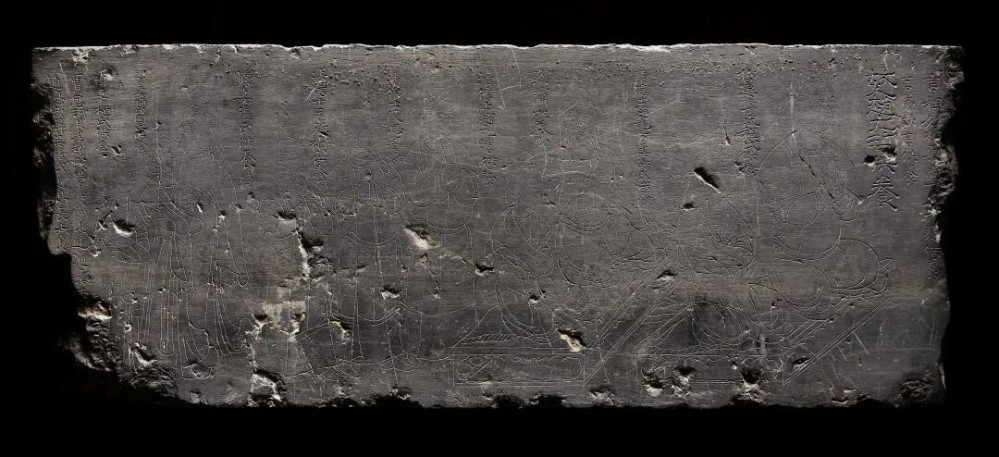

背面的画面中刻画为神兽。中间为一巨大兽首,嘴中獠牙锋利,从嘴中左右各腾飞出一巨龙,长身有麟,前两爪挥舞,双龙面部狞厉,相向欲驾云升天。这样的题材是比较特殊的,我们在唐代的兽面纹中经常可以看到这样的造型:兽面嘴中吐息出两条对称的云气纹。而云气纹替换成龙的形象的,在目前发现还是较少,笔者经过观察看到,除了这一件之外,在北齐的《刘碑寺造像碑》、唐代《集王圣教序碑》碑侧的纹饰出现有同样的造型。两侧龙的身体上鳞片刻画细致精巧,身体线条较粗,绘画中表示详写;靠近头部的鳞片以菱形线条交错表达,身体的线条较细,表示略写,用详写与略写的区分来表达双龙立体腾空之态。两侧各蹲了一只狮子,肌肉凸起,一爪前伸,鬃毛张扬,富有雄强之势。表现出瑞兽、巨龙、雄狮在天空各据一方,有压倒一切的气势。蹲狮之上各有题记:“乐息运供养、清信士韩乐供养、清信士王文命供养”,“¨¨梅行楚供养、¨息表供养、表妻夏氏供养、清信士梅¨¨¨¨”。

此幅线刻人物生动、精美,艺术及史料价值颇高,整幅作品运用匀速平行的铁线描,线刻有力,洗练准确。唐代人物线刻是“白画”的转译形式,顺应石材特性,以刀代笔,呈现出特有的艺术形式,观看此作品可以欣赏到的盛唐时期的艺术风格。在整个唐代线刻和绘画中都是最为精致的图像之一,正面的“帝后礼佛图”更是被评价为“中国最美的帝后礼佛图”。

3.碑石传拓

碑石传拓是一种传统的文化艺术活动,也称为碑刻拓片。它是通过将碑石上的文字、图案等用纸覆盖并使用笔、墨、纸的方式进行拓印,以保存碑石的内容和样式。这种传统的技艺有助于保护和传承古代文化遗产。碑石是中国古代文化的重要载体,许多碑石上刻有重要的历史事件、文化信息和艺术作品。然而,由于时间的流逝和自然的侵蚀,许多碑石已经损坏或者失去了原始的色彩和形态。碑石传拓的出现为保护和研究碑石提供了重要的手段。

碑石传拓的过程一般包括以下几个步骤:首先选择一块喜欢的碑石,将其表面清洁干净。然后,将一张薄纸覆盖在碑石上,并用墨汁描摹碑石上的文字和图案。完成描摹后,将纸取下,就得到了碑石的拓片。碑石传拓不仅可以帮助保存碑石上的内容和形态,还可以用于研究和展示。通过拓片,研究者可以更加方便地分析碑石上的文字和图案,了解古代的历史、文化和艺术。同时,拓片也可以用于展览和教学,向公众传播和普及古代文化知识。总之,碑石传拓是一种重要的文化艺术形式,它通过保护和传承碑石上的内容和形态,为研究、展示和传播古代文化做出了重要贡献。